29 апреля 2019 г., 17:33

535

Свидетельства о незапамятном

Критик: Анатолий Рясов

Рецензия на книгу Головокружения

Оценка:  *

*

Герой первого романа Зебальда оставляет путевые заметки, блуждая по Германии, Австрии, Италии, но еще чаще он путешествует во времени, становясь соглядатаем перехода Наполеона через Альпы, поездки Кафки на озеро Гарда и еще множества событий, всем известных или наоборот — никому не знакомых.

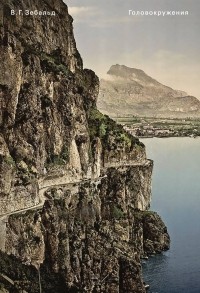

У «Головокружений» (как и у всех текстов Зебальда) есть странная особенность. С одной стороны, они насыщены разнообразными свидетельствами — от многочисленных фотоизображений, бросающихся в глаза уже при перелистывании непрочитанных романов, до бесконечных, переходящих одна в другую историй, очерчивающих судьбы персонажей. Буквально каждое из этих свидетельств располагает к феноменологической интерпретации повествования. Перед нами выстраиваются факты, упрямо настаивающие на собственной принадлежности бытию. Каждый фотоснимок, словно улика, подшивается к многотомному делу, к бесконечной летописи, предопределяя связь этих текстов с историей, прошлым, памятью. Но эта стратегия лишь внешне напоминает поиски утраченного времени: свидетельства Зебальда имеют не так уж много общего с мифологемами Пруста, и такая же пропасть лежит между их манерами письма. Конечно, дело и в описываемых событиях. У Зебальда едва ли не каждое из них является своего рода шрамом. Предельно тихие тексты выплескивают невыразимый кошмар. Отсюда этот ошеломительный эффект его прозы (и в особенности — его эссе).

Однако у этих свидетельств есть и обратная сторона. Репродукции размыты — так, словно смотришь на них зрачком, затуманенным катарактой. Эти документы вполне можно назвать причастными не памяти, а забвенью. Каждое изображение как верный способ забыть то, что собирался вспомнить (нынешняя страсть к фотографированию — лучшее подтверждение этого закона). Один из героев романа «Головокружения», перебирая старые бумаги, «наткнулся на гравюру под названием „Prospetto d'Ivrea“ и вынужден был признаться себе, что картина лежащего в закатных лучах города из его якобы собственных воспоминаний представляет собой не что иное, как копию этой самой гравюры. Потому и не следует, советует Бейль, приобретать гравюры с хорошими видами на встреченное в пути». Рискованно переносить это наблюдение на все наследие Зебальда, но буквально каждое из его свидетельств обнаруживает тревожное раздвоение. Конечно же, это отражается в самом стиле речи, скрывая силуэт рассказчика за вытесняющими друг друга дублями: «сказала Вера, сказал Аустерлиц». Кто свидетельствует — Вера или Аустерлиц, пересказывающий слова Веры? Или кто-то другой? «Чем больше картинок из прошлого скапливается в голове, сказал я, тем менее вероятным мне представляется, что события прошлого в действительности могли разворачиваться именно так, и тогда в этих событиях ничто уже не кажется мне нормальным, наоборот, многое представляется забавным или смешным, а то, что не смешно, вызывает ужас».

Кажется, к пониманию свидетельств Зебальда нас сможет немного приблизить концепт забвения, в свое время развернутый в текстах Мориса Бланшо. Чтобы появился текст, воспоминания должны быть растеряны: литература черпает свои силы из глубин забвения. Письмо — это работа не с памятью, а с тем, что позабыто, — с гигантским котлованом, во много раз превышающим все вместе взятые мемуары. И, конечно же, письмо не в силах расколдовать забвенье памятью, оно занято чем-то другим. Однако цитатами, которые кажутся близкими к контекстам Зебальда, оказываются не известные фрагменты из «Пространства литературы», а комментарий Бланшо к своим ранним рассказам, добавленный спустя полвека после их написания. Эссе «Задним числом» было совсем недавно переведено на русский. Здесь мысль о забвении получила неожиданное развитие: «Необходимость свидетельствовать есть обязанность дать показания, которые могли бы дать, каждый в своей своеособости, только совершенно невозможные очевидцы — свидетели невозможного; некоторые выжили, но их выживание — уже не жизнь, а разрыв с живым утверждением <...> Забвение, несомненно, делает свое дело и способствует, чтобы дела шли и дальше. Но этому забвению, забвению события, в котором сгинули все возможности, отвечает слабеющая, лишенная воспоминаний память, тщетно домогаемая незапамятным».

Совершенно неясно, что в большей степени предопределяет все наши катастрофы — жажда забывать или страсть вспоминать. Но у Зебальда речь идет не о выборе между забвением и памятью (если огрубить — не о выборе между беллетристикой и документалистикой). Конечно, эти тексты не заняты и лишь перемешиванием воспоминаний и забытого. Возможно, пределом, к которому они стремятся, является территория, где память и забвение еще (или уже) не разделены. Область, которую Бланшо назвал «незапамятным». Призраки и руины Зебальда — это нечто прочно забытое, но при этом продолжающее настаивать на собственном бытии. Что-то угасающее, но не перестающее мерцать. Что-то, предшествующее истории. Незапамятного не помнят, в нем продолжают жить.

* Оценка указана редакцией Livelib

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!